販促の大学(詳しいプロフィールを見る)

販促の大学の最新記事 (記事一覧を見る)

- 事業主様必見!電気代・ガス代削減のポイントをご紹介 - 2025年3月13日

- LINEのビジネス活用方法と成功例をご紹介 - 2025年2月27日

- 【業界研究】飲食店のデリバリー・テイクアウトのトレンド情報~2025年調査版~ - 2025年2月21日

入りやすいお店とは?

オシャレな外観、でもパッと見、何のお店かわかりづらい。

入り口がどこかわかりづらい。街を歩いていると、たまにそんなお店を見かけます。

はじめてのお店に行くきっかけは、知人の紹介、ネット検索、チラシやフリーペーパーなどさまざまですが、雑誌『日経レストラン』の調べによれば、“偶然通りかかり気になった”が40%を占めているそうです(もちろん業種業態によって結果は違います)。

「気になった」を「実際に店を利用した」にするためには、「入りやすい店」であることが必要不可欠。

その鍵となるのが「入り口」と「外観」です。

そして、入り口と外観について特に注意が必要なのは、「清潔感」「情報開示」「親近感」の3つです。

これらについて、本記事では具体例をあげながらわかりやすく解説します。

【目次】

ここでのポイントは2つ。

通りがかりの人に“ここにお店があるのね”、と認知してもらえるような看板や外観のデザインを心がけましょう。

周囲の店舗と同系の色や似た書体だとなかなか見分けがつかないものですから、周りに埋もれないようにしましょう。

とはいえ、あまりどぎついものだと逆効果になる可能性も。

何ごともバランスが大切です。

入り口は広い方が気に留めてもらいやすいと思います。

しかし物理的に難しいお店も中にはあるでしょう。

雑居ビルで階段を上がっていかなくてはいけない店舗などは、誘導看板を使用するのが効果的です。

「入口はこちら→」などの矢印付き看板は、意外に効果を発揮します。

うまく活用すればお客様も増えるでしょう。

店外ディスプレイを使った告知も重要です。

店外ディスプレイを設置する際は、以下のポイントに気をつけるとより効果を発揮します。

・お客様は主にどの方向から来るのか。

・駅へ向かう人が多く来店するお店なのか、または駅から出てきた人が多いのか。

・人の流れは時間帯によって変わるのか。

・ディスプレイの文字はきちんと歩く人の視線の高さに合っているか。

など。

少しの違いかもしれませんが、そうした工夫が後々効いてくるはずです。

また、店外ディスプレイに、あれもこれもメニューを書きたくなる気持ち、よくわかります。

しかし、通りすがりの人たちがメニュー看板を見るのはほんの一瞬。

その一瞬をモノにするために、まずは“お店の一番の売り”をシンプルに伝えることをお勧めします。

キーワードは、「お得」「楽しい」「安い」「品揃え」「ここにしかない」などが効果的です。

「気になるお店」になれるよう、看板や外観はお店のコンセプトを反映したデザインにしましょう。

それらがうまくいけば、お店の雰囲気をお客様に的確に伝えることができます。

お店の雰囲気に合わせて照明の色や明るさを調節するなどの工夫も一手。

昼間は目立つけど、暗くなるとわかりにくい、というのはもったいないですよね。

ファサード照明やダウンライトなどを効果的に使用している店舗を参考にしてみてはいかがでしょうか。

外から店内の様子がわかるようでしたら、活気ある様子を演出するのもいいでしょう。

飲食店が窓際の席からお客様をご案内するのは、外から見てにぎわっている、繁盛している、ということを視覚に訴える効果を狙っています。

次のステップである「店舗への集客力を高める」ためには、「入りやすい店」であることが必要不可欠です。

「入りやすい店」をつくるためには、まずはその条件を定義する必要があります。

入りやすい店の条件を考えるためには、「入りにくい理由」を探るのが近道でしょう。

(株)地域新聞社が飲食店を利用した方を対象に行ったアンケート調査の結果が下のグラフです。

参考:飲食店経営者様必見!はじめてのお店を選ぶポイントとは?

はじめての店に対して「入りにくい」と感じる原因は5つあります。

1価格帯がわからない

2高級そう

3清潔感がなさそう

4店内がわからない

5常連客が多そう

これら5つのうち、「価格帯がわからない」と「店内がわからない」は情報開示、「高級そう」と「常連客が多そう」は親近感に分類できます。

残りの「清潔感がなさそう」は情報開示や親近感以前の問題です。

以上より「清潔感がある」「情報を開示している」「親近感がある」の3つが入りやすい店の条件だと言えるでしょう。

これらを念頭に置いて、入りやすい店づくりに効果的な入り口・外観について考えてみます。

入り口はお客様を迎える大切な場所。

業種を問わず、明るくてわかりやすいものにしたいものです。

入りやすい店の入り口について、「清潔感」「情報開示」「親近感」の視点で説明します。

・掃除を欠かさない

入り口付近にゴミが落ちていると、店の印象は台無しになります。

開店前や閉店後だけでなく、昼休みなどの隙間時間を利用して、こまめにチェックと掃除をしましょう。

ドアの取っ手や玄関マット、アプローチなどの細部の破損もチェックしましょう。

お客様は意外と細かいところまで見ているので、小さな汚れや破損も見逃してはいけません。

・余計なものを置かない

余計なものは置かず、店外ディスプレイは通行の邪魔にならないように気を付けましょう。

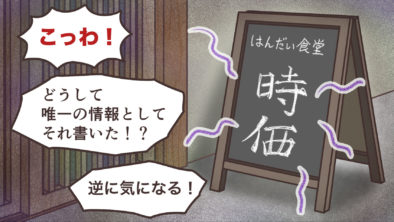

・看板などで商品や価格を積極的にPR

先のアンケートによると、はじめての飲食店で「入りづらい」と感じる理由で一番多かったのが「価格帯がわからない」。

実に8割近い方がそう答えています。

看板などを使って店の商品・サービスと価格帯を示すことで、入りづらさのハードルを大きく下げることができます。

すべての商品の価格をPRする必要はありません。

カフェなら定番のランチメニューやブレンドコーヒーなどの価格がわかれば十分です。

定番商品の価格がわかれば、それ以外の商品の価格についてもイメージできるからです。

ブラックボードや電子看板、商品サンプルの陳列など、商品と価格の情報開示をするためのツールにはさまざまな種類があるので、予算と相談しながら積極的に活用しましょう。

・ドアは「明るさ」「温かみ」を感じさせるデザインにする

金属製の暗く冷たい印象のドアと、木やガラスを使った明るく温かな印象のドア。

初来店のお客様にとって、どちらが親近感をおぼえるかは言うまでもありません。

・気軽に利用してもらえるよう一言添える

たとえば同じカフェでも、コーヒーを専門的に追究する自家焙煎コーヒー店と、カフェ飯を売りにしたカジュアルな店とでは、お客様に注文してもらいたいメニューも大きく異なります。

はじめての店で何も情報がない状態だと、「コーヒー1杯飲むだけでもいいのかな…」と不安に思い、入店をためらってしまうお客様もいるはずです。

そのようなお客様の心理的なハードルを下げるために、入り口に設置した看板に「ドリンクのみの利用も歓迎!」などのコメントを添えると良いでしょう。

入りやすい店の外観についても、「清潔感」「情報開示」「親近感」の視点で説明します。

・外壁の汚損を放置しない

店構えを見た時に、外壁の塗装が大きくはげていたり、汚れていたり、落書きなどがあったりすると、店の第一印象に悪影響を与えます。

・外から店内の様子や商品が見えるようにする

アンケートの結果からも明らかなように、「店内がわからない」ということは、店に入りづらいと感じさせる大きな原因になります。

「路面の壁をガラス張りにする」「大きな窓を設置する」など、外からでも店内の様子が見えるようにしましょう。

外から店内の様子がわかると、

「どんな商品を売っているのか」

「どんな人が働いているのか」

といったお客様が知りたい情報を開示することができるので、入りづらさが緩和されます。

・外壁の配色(※)を工夫する

テナントの場合、店舗の構造的なデザインを大胆に変えることは難しいでしょう。

しかし外壁の塗装に手を加えるだけなら、家主との交渉次第で可能になります。

オレンジ色などの明るい色味に塗装することで、初来店のお客様にも親近感を与えることができます。

ただし、外観は店の印象に大きな影響を与えるので、コンセプトとあまりにかけ離れた塗装は避ける必要があります。何ごともバランスが大切です。

※配色によってお客様に与える印象は大きく変わります。

店舗の外観だけでなく、チラシやHPのデザインにおいても配色は重要です。詳しくは3色の組み合わせパターンを活用!印象(イメージ)を決める配色のコツとは?をご参照ください。

ここまで、入りやすい店にするためには清潔感・情報開示・親近感のポイントに気をつけながら入り口や外観を工夫することが大切だと説明してきました。

ここからは、それに関連して、入りやすい入り口や外観を作る際に基本となる考え方を解説します。

外観や入り口のデザインを検討する際は、顧客の目線で考えることが大切です。

ありがちな間違いとして、オーナーや経営者の好みや感性だけに従ってデザインを決めてしまい、顧客が置き去りになってしまうというケースが挙げられます。

もちろん、店側の考え方で店構えを決めることそのものが悪いわけではありません。

店主のこだわりが他店との差別化に繋がることは頻繁にありますし、そのような他とは違う雰囲気を求める顧客も存在します。

しかし、外観を見てお店に入ろうか判断する顧客が一定数存在する以上、顧客目線を意識した方が集客効果に繋がりやすいのは事実です。

そのため、外観を活用して集客力を高めたいのであれば、一度店側の既成観念を取り払い、顧客の立場で一歩引いてデザインを考えてみましょう。

この時、外観を見る人は男性なのか女性なのか、1人なのかグループなのか、どのようなシチュエーションで店を利用したいと思っているのかといったターゲット像を設定することも効果的です。

競合店舗と比較してみることも大切です。

外観によって集客を促すには、まず注目を獲得しなければなりません。

そのためには、近隣に店舗がある中でも自分の店舗が存在感を発揮している必要があります。

外観のデザインにこだわっても、それが他店と同じようなものであればそれほど効果を発揮しないでしょう。

外観や入り口のデザインは単独で考えるのではなく、近隣の店舗や景観も考慮に入れながら、道行く潜在顧客にとってどのように見えるのかを意識することが大切なのです。

外観の集客効果を測定する取り組みも役立ちます。

たとえば、看板やポスターにそれを見た人限定の割引情報を載せれば、どれくらいの顧客がその情報を見て来店したのかがわかりやすくなるでしょう。

このような方法は、顧客がどこに注目しており、何が喜ばれるのか探るためのヒントにもなります。

このように効果を測る取り組みを繰り返せば、訴求すればよいポイントがわかり、より効果的なアピールができるようになるでしょう。

お客様が入りやすいお店の条件としてコロナウイルス感染対策がしっかりとされている点も入りやすいお店の条件となります。

コロナウイルス感染は終息の見込みがつかない状況であり、新たに現れた変異株は強い感染力が特徴で、マスク着用、手洗い、密の回避などの感染対策が継続して求められています。

お客様の日常生活の中で、こうしたコロナウイルス感染対策が求められる中では、当然お店選びの条件になってきます。

たとえば、内閣官房が運営するサイトでは、コロナウイルス感染症対策として国民に向け飲食店を選ぶ際のポイントをまとめています。

・座席の間隔の確保(又はパーティションの設置)

・食事中以外のマスク着用の推奨

・手指消毒の徹底

・換気の徹底(1,000ppm以下で)

引用元:内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策 感染拡大に向けた取組

それでは、店舗経営者としてコロナウイルス感染症対策としてどのような取組を行えば、お客様が入りやすいお店となるのでしょうか。

たとえば、内閣官房が運営するサイトでは、コロナウイルス感染対策宣言として飲食店向けにコロナウイルス感染症対策取組の5つのポイントを示しています。

・座席の配置などを工夫し、密にならず、他のお客様との間隔を十分に取っています。

・対面防止、定期的な換気、仕切り、飲食時以外のマスク徹底、消毒液の設置など、感染防止の基本的な対策を徹底しています。

・時短営業等自治体からの要請を守っています。

・長時間飲食・飲みすぎ”にならないように呼びかけをするなど感染リスクが高まる場面での工夫を行っています。

・体調がすぐれない人が気兼ねなく休めるルールを定め、実行できる雰囲気を作っています。

引用元:内閣官房 飲食の場面における新型コロナウイルス感染症防止対策宣言 取組の5つのポイント

つまり、お客様が入りやすいお店を目指すためには、以下の対応が必要となります。

・お客様同士が密にならないレイアウトの工夫

・感染防止の基本的な対策を徹底(消毒液の設置、換気の徹底、スタッフの手洗い徹底、店内清掃の徹底)

・自治体からの要請遵守

・お客様に対するマスク着用、手のアルコール消毒、大声での会話自粛などのお願い

・スタッフの体調管理

新型コロナウイルス感染症対策をしっかり行なっていることのPRを、下記資料を参考に POP を作成するのもおすすめです。

【無料DL】新型コロナウイルス感染症対策すぐに使える!店舗応援POP

・新規のお客様に来店してもらうためには、通りがかりの人に「気になる店」だと思ってもらうこと、そして「入りやすい店」であることが重要

・「気になる店」になるためのポイントは「見つけてもらう」と「選んでもらう」

・「入りやすい店」のポイントは「清潔感」「情報開示」「親近感」の3つ

・ポイントをおさえた入り口・外観で集客力を高めましょう

広告を出したい…でもチラシ作成や配布は料金がかかってしまう…とお悩みでしたら、フリーペーパーメディア「ちいき新聞」への広告掲載がおすすめです。

「ちいき新聞」は、千葉県へ毎週170万部以上、1軒1軒手配りで配布しているフリーペーパーで、生活圏とマッチした地域密着の記事や、お店のお得な情報を掲載しているため、多くの人の目に留まる可能性が高くなります。

掲載したい情報の量やキャンペーンの内容などに合わせてサイズが選べて、デザインは地域新聞社が無料で行いますので、デザインが苦手という方でも安心です。

広告のデザインから配布エリアまで、紙面広告に関するお悩みがあればお気軽に地域新聞社にご相談下さい。

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー と 利用規約 が適用されます。

Copyright © 販促の大学で広告・マーケティング・経営を学ぶ All rights reserved.

powered by 地域新聞社