販促の大学(詳しいプロフィールを見る)

販促の大学の最新記事 (記事一覧を見る)

- 事業主様必見!電気代・ガス代削減のポイントをご紹介 - 2025年3月13日

- LINEのビジネス活用方法と成功例をご紹介 - 2025年2月27日

- 【業界研究】飲食店のデリバリー・テイクアウトのトレンド情報~2025年調査版~ - 2025年2月21日

ビジネスで適切な判断を下し続けるには、業界のトレンドをつかむことが重要です。

今回は学習塾業界の現状と今後の見通しについて、「販促の大学」を運営している地域新聞社に2023年4月に入社した新卒社員とマーケティング部が調査しました。

おすすめの販促方法もご紹介しますので、学習塾業界の方も、それ以外の業界の方も、ぜひご一読ください。

【無料&実例つき】折込みチラシの効果を120%高める「エリア」が選べる資料

【目次】

まず、学習塾とは、主に義務教育課程または高等教育以上の課程にある児童・生徒に対して、学校における公教育とは別に学習指導や進学指導を行う教育施設を指します。

♦学習塾の種類

学習塾は、その学習内容と目的によって大きく分けて4つに区分することができます。

・進学塾

難関校合格など入学試験に特化した塾を進学塾といい、入試から逆算した年間スケジュールで学習が進行するのが特徴です。

・補習塾

学校の定期テスト対策や学校授業に合わせて補習を行います。そのため、学校成績や内申点を上げるための指導が行われることが一般的です。

・総合塾

以上の進学塾と補習塾の2つの役割を兼ねそなえた塾を総合塾といいます。

・専門塾

目的や学びたい科目を絞りそこにのみ特化した指導を行う学習塾を指します。

※ 科目特化型:英語科目塾、理科科目塾、理系専門塾など

※ 学校特化型:東大入試専門塾、医学部入試専門塾など

※ 能力開発型:そろばん塾、速読塾など

♦学習塾の指導方法

学習塾では学習指導の方法も以下のように区分することができます。

・集団指導型:5~50人程の生徒に対し講義で授業を行う。

・個別指導型:講師1人につき、生徒1~3人で授業を行う。

・自立学習型:プリントや参考書を用いて問題を解き不明点を講師に質問する。

・映像授業型:あらかじめ録画された講義映像を視聴し、学習を行う。

このように、学習塾と一口に言ってもその形態は多岐にわたります。

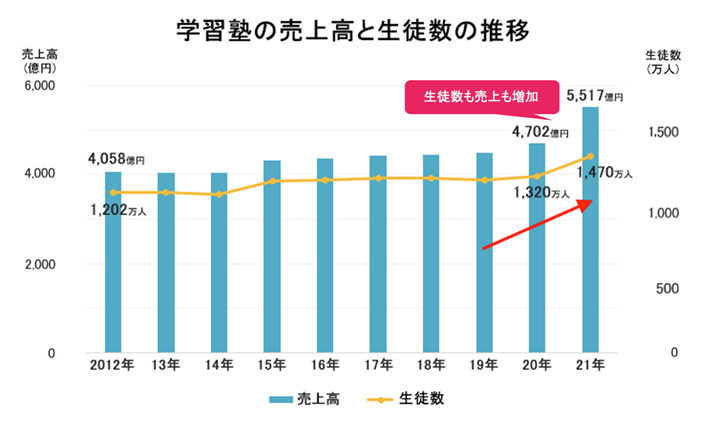

2021年度の学習塾業界の市場規模は、5,500億円。売上高は前年比17.3%増で推移しています。

利用者数は前年比11.4%増の1,470万人です。

生徒数は毎年横ばい傾向にある中、2020年から2021年にかけて増加に転じ、過去10年間で最も高い水準となり、売上は年々増加しています。

2021から2022年の教育業界全体としては、コロナ禍からの順調な回復が見られ、一部ではコロナ前の水準を上回る企業も見られました。

(引用:業界動向サーチを基に作成)

日本は世界有数の少子高齢社会にも関わらず、学習塾業界が業績を伸ばしている理由の一つに、子供一人当たりにかける学習塾費の増加があります。

(引用:文部科学省 子供の学習費調査を基にグラフを作成 )

グラフを見ると、特に公立の小学校〜高校の層がその数字を伸ばしていることが分かります。

また、一人にかける学習塾の単価が上昇した分、学習塾に求められるサービスの質も高くなる傾向にあります。

そこで、集団塾と個別指導塾の平均的な1か月の授業料を比較すると以下のようになります。

※2022/10/4現在

(引用:Study Search【最新版】塾の費用|平均費用(料金)や月謝や教材・講習費は?を基に表を作成)

このように個別塾は、授業料・入会金共に集団塾よりも1万円程高額であることがわかります。

このようなことからも、費用が高くついても個別指導型のような、オーダーメード型の授業が選択されている塾業界の流れをつかむことができます。

株式上場している学習塾・予備校を運営する企業のうち、売上高ランキングTOP10は、以下の通りです。

※2022-03-30現在

(引用:Education Careerを基に作成)

売上高ランキング1位は、ナガセ。『東進ハイスクール』や『四谷大塚』を運営する企業です。

2位はリソー教育。『TOMAS』などを運営しています。

直近3年間連続で増収です。3位は早稲田アカデミー。難関校への合格実績を売りに、生徒数を伸ばしています。

学習塾の繁忙期は、大きく区分すると以下の3つです。

・春期講習(3~4月)

・夏期講習(7~8月)

・冬期講習(12~1月)

さらに細かく区分すると、各学校の中間テストや期末テストなどの定期テスト前後と、入試シーズンが繁忙期といえます。

逆に、学習塾業界の閑散期は秋季(9~11月)といわれます。学生の長期休みがないため、新規募集がかけづらい傾向にあります。

学習塾業界の繁忙期と閑散期とは生徒の年間スケジュールと連動しているため、商圏となる地域の学校の年間スケジュールを把握することは必須です。

そのため、既存の生徒や保護者に声をかけて、学校から配布される年間スケジュール表を入手しておきましょう。

新規校舎の場合は学校に直接問い合わせるか、学校のホームページに掲載されていることもあるので確認をしましょう。

以上のことを踏まえ、学習塾業界の年間販促カレンダーを作成すると、次のようになります。

ここで注意すべき点は、学生の年間スケジュールが、2期制(通知表の結果が前期と後期で区分され提出)または3期制(3学期制で、各学期で通知表の結果が提出)といったように、地域や学区によって異なるということです。

そのため、一律に年間スケジュールを組むことはできません。必ず商圏となる地域の学校の年間スケジュールを事前に調査してください。

商圏となる地域の学校の年間スケジュールを把握したら、次はどのように販促を進めていけばよいのでしょうか。

(引用:テラコヤプラス)

まずは、保護者がどのようにして塾選びを行うかを見ていきます。

塾・学習塾検索サイト「テラコヤプラス」が行った、小学生から中学生生の子供をもつ保護者を対象にした調査によると、塾を探す方法として「家族・友人・知人などの口コミ・紹介」が一位でした。

次に、「塾・家庭教師など公式のWebサイト」や「塾・家庭教師の口コミ・比較情報サイト」と続きます。

この結果から、学習塾の販促では口コミが最重要項目であることは明らかです。そのため、学習塾を運営するにあたって口コミや友人紹介を強化していくことが得策といえます。

しかし、ここで忘れてはいけないのは、学習塾とは、保護者が大切な子どもを預ける場所であるということです。

そのため、1つだけの要因で入塾を判断することはまれなケースといえます。

実際、保護者は届いたチラシを見てから、ホームページを調べたり、ママ友同士で口コミを共有したりするなど、いくつかの工程を経てから入塾を決断するケースが一般的です。

このような消費者が購買に至るまでのプロセスを、その頭文字をとり『ORACAS』と呼びます。『ORACAS』を学習塾に当てはめると、以下のようなロールモデルができ上がります。

・Occasion(きっかけ):子供の成績が下がったから、学習塾を検討したい

・Research(調査):ネットで地域の学習塾を検索

・Advocate(推奨):ネットで見た塾の口コミをママ友にうかがう

・Convince(納得):口コミを聞いた塾で授業体験や説明会で検討する

・Action(行動):入塾を決める

・Share(共有):実際に入ってみて、子供の変化や感じたことを友人共有。またAdvocate(推奨)につながる

以上のように、滞りなく消費者に購買を決定してもらうためには、複数の販促を同時進行で行うことが必要だということがわかります。

(参考:販促の大学 ORACAS を基に図を作成)

◆学習塾のおすすめ販促

ここからは、学習塾選びの方法TOP3に上がった販促についてそれぞれ考えます。

●紹介・口コミ

学習塾業界で、最も優れた集客手段として挙がるのは、紹介と口コミです。生徒と保護者にとって、既に友人や知人が入塾しているというのも塾選びの際の大きな判断材料となります。

そのため、口コミを促す機会を積極的に作っていくことは、重要な販促方法の一つです。

口コミを促すポイントには以下の2つが上げられます。

①サービスに対する顧客満足度を上げる。

そもそも提供されるサービスに不満があっては、紹介や口コミを促すことはできません。

サービスの質を見直すためには、学期ごとに生徒や保護者へ向けたサービスに対するアンケート調査を行い、現状の満足度の測定と改善点をつかんでください。

また、その結果を受けて、従業員へのフィードバックを行うことも重要です。

②紹介割引などの紹介による特典やメリットを提供する。

友人紹介を促すために、友人紹介をすることによるメリットを提供することは、学習塾業界ではよく利用される手法です。

友人紹介をした場合、紹介側と紹介を受けた側がともに講習料金の割引を受けることができるなど、双方に明確なメリットとなる特典を付けることが有効です。

また、学期替わりや講習前の保護者面談を行う際、生徒の塾での様子を伝えると同時に、口コミや友人紹介を直接保護者に促すのも良いでしょう。

しかしその一方で、口コミの効果には限界があるのも事実です。口コミを促すことが大切であるのは明確ですが、口コミとその他販促を同時進行させることが最も有効です。

●ホームページ・SNS

ホームページやブログ、SNSなどは、多くの学習塾が実際に販促ツールとして使用しています。

ホームページやSNSでは、常に告知を掲示することができ、情報を自身で調整・修正可能なため、塾の雰囲気を発信しやすくなります。

また、そのまま問い合わせに誘導がしやすいのもメリットです。

一方で、ホームページ上の販促は継続をしなければ効果が出にくいことや、そもそもターゲットに検索をされないかぎり告知ができないというデメリットもあります。

●チラシ

チラシは学習塾業界では一般的な広告手段のひとつです。

夏期講習や春期講習など、保護者や生徒が入塾を考えるタイミングに期間や商圏を限定して告知すると良いでしょう。チラシの配布方法は、大きく分けると自社配布、ポスティング業者配布、折込チラシ配布の3つがあります。

① 自社配布

自社配布では、商圏となるエリアに自ら配布を行うことで、確実にターゲット層の手元へチラシを届けることができるのが最大のメリットです。

また、ターゲットとなる学校付近で、直接講師が街頭配布を行うことで、どのような先生がいるのかを生徒に知ってもらうことができます。

一方で、配布そのものに手間がかかるため、大規模な配布を行えないことがデメリットです。

また、街頭配布を行う場合には、所轄警察署に「道路使用許可申請」を行う必要があります。

② ポスティング(業者委託)

ポスティング業者に依頼をするチラシ配布は、自社配布と比較して、期間とエリアを絞って大規模な配布を行うことができることがメリットです。

一方で、自社配布のように、ターゲットの手元のみにチラシを届けるということは不可能です。そのため、ポスティングでの配布は、どれだけ的確なエリア選定ができるか、費用対効果を上げるための重要事項となります。

③ 折込チラシ

折込チラシとは、新聞やフリーペーパーなどの媒体の間にチラシを挟み込んで配布する方法です。このメリットは、挟み込む媒体の読者層が学習塾とマッチしていれば、チラシの効果を向上させることができることです。逆に読者層とのミスマッチが起こるとチラシの効果を存分に発揮することができないので、挟み込む媒体の下調べは重要です。

チラシでの告知を行う場合は、これらの配布方法の違いを比較して、ターゲットと配布枚数にあった配布方法を選ぶことが大切です。

正社員としての塾講師の募集は、集団指導塾に多い傾向があります。もちろん個別指導塾でも正社員の塾講師募集は存在しますが、集団指導塾と比較すると、実際に授業を行うより、教室運営が業務の中心になることがほとんどです。個別指導塾では、塾講師採用のほとんどがアルバイト契約となります。

このように、指導方法によって雇用形態の傾向に違いはありますが、求人の時期には大きな差がありません。塾業界での採用が行われるタイミングは、小中高生の学期替わりと連動します。その主な理由は、学期中の講師変更によって生徒の学習状況の混乱を避けるためです。

中でも、小中高生の進級と重なる4月は、最良のタイミングといえます。各学期の採用時期に間に合うことを逆算して求人を行うのが良いでしょう。

◆少子化問題と競争の激化

日本では深刻な少子化が進んでいます。子供ひとりあたりの教育費は増加していますが、子供そのもの母数は減少しています。そのため、今後は学習塾同士の生徒の奪い合いが激化することが予想されます。

学習塾が生き残るためには、サービスの質の向上と他塾との差別化が高い水準で求められています。そのような影響を受けて学習塾業界では以下の2つの動向が重視されています。

① コロナ禍でeラーニング市場の拡大

(引用:株式会社矢野経済研究所 eラーニング市場に関する調査を実施(2022年)引用)

2020年度からの、小学生のプログラミング必修化に始まり、新型コロナウイルスの影響によってeラーニングの導入が急速に拡大しました。

矢野経済研究所の調査によると、2022年度の国内eラーニング市場規模は、前年度比10.2%増の3,645億5,000万円が見込まれています。

コロナを機に『GIGAスクール』構想による教育のICT化を進める取組みが急がれました。

オンライン授業を実施する学校が増加し、タブレット端末を持つ家庭が増えたため、企業側はオンラインサービスを提供しやすくなりました。

今後も、eラーニング分野は学習塾業界全体を巻き込む大きな市場となることが予想されます。

② 英語科目の重視化

小学校高学年を対象にした英語の必修化や、大学入学共通テストの改定により、英語教育の抜本的見直しが行われています。そのため、英語学習の需要がますます高まっていくことが予測されています。

(引用:PRタイムス(株式会社日本マーケティングリサーチ機構 調査テーマ:2020年の英語教育改革の意識調査))

市場調査や実績調査を行う株式会社マーケティングリサーチ機構が、小中高の子どもを持つ母親300人を対象に行った調査によると、子供に英語を学習させたいと考えている保護者は、300人中222人(77%)。その一方で、「学校の授業だけでは英語をはなせるようになると思いますか?」という質問に対し、300人中283人(94%)の保護者が「いいえ」と答えています。以上のようなことから、積極的な英語学習だけでなく学習塾が学校英語授業の不足分を補うという役割としても、需要の拡大が見込まれます。

このように、学習塾業界は国の学習指導要領の改変によって、その運営形態やトレンドが大きく左右されることが分かります。

従来学習塾は、内申点の向上や入試突破など、点数を獲得することが主なニーズでした。しかし近年では、点数の獲得だけでなく、これからのキャリアや生徒の個性の幅を広げるスキルを獲得することが新たなニーズとして台頭しているのではないでしょうか。

昨今、日本国内の少子化が進み、塾業界の未来を案ずる声を耳にします。しかし、どれほど少子化が進行しようとも、教育は人々が社会生活を営む上で、必要不可欠であることもまた事実です。そのため、保護者と生徒自身が時代の中で、今どのようなサービスを潜在的に欲しているのかを見定めていきましょう。

その他の業界についてもご紹介していますので、参考にしてみてください。

・業界動向サーチ

・文部科学省 子供の学習費調査

・Study Search【最新版】塾の費用|平均費用(料金)や月謝や教材・講習費は?

・Education Career

・株式会社CyberOwl

・販促の大学 ORACAS

・株式会社矢野経済研究所

・株式会社日本マーケティングリサーチ機構

千葉県のチラシ販促ならフリーペーパー「ちいき新聞」へのチラシ折込サービスがおすすめです。

「1部あたり2.7円~」「1部から折込可」「毎週170万部をポスティング」とメリット多数。

配布エリアからデザインに関することまで、チラシに関するお悩みがあればお気軽に地域新聞社にご相談下さい。

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー と 利用規約 が適用されます。

Copyright © 販促の大学で広告・マーケティング・経営を学ぶ All rights reserved.

powered by 地域新聞社