金村 勇秀(詳しいプロフィールを見る)

金村 勇秀の最新記事 (記事一覧を見る)

- 飲食店におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)について考える! - 2021年2月12日

- 自動車業界の方必見!自動車業界の課題と解決方法とは!? - 2021年2月2日

- 自動車業界の方必見!自動車業界のトレンドと今後の動向に迫る! - 2021年1月26日

皆さん、AIDMA(アイドマ)やAISAS(アイサス)という言葉を聞いたことはありますか?

どちらも、消費者の購入決定プロセスを体系立てるためのマーケティング理論です。

AIDCA、AIDCASなど、ここから派生したマーケティング理論はいくつかありますが、このようなフレームワークが頭の中に入っていると消費者行動を予見でき、先回りして準備するのに役立ちます。

今回は、代表的なモデルであるAIDMAと、SNS普及後に登場したAISASについて解説します。

AIDMA(アイドマ)の法則は、アメリカのサミュエル・ローランド・ホール氏によって提唱されたフレームワークで、特に日本でよく用いられているマーケティング理論です。

消費者が実際に商品を購入するまでには、

【Attention = 注意】

【Interest = 関心】

【Desire = 欲求】

【Memory = 記憶】

【Action = 行動】

のプロセスを踏んでいる、という考え方で、それぞれの頭文字をとってAIDMAと呼ばれています。

例をあげて説明しましょう。

新聞の折込には衣料品小売チェーンのチラシがよく入っていますよね。

チラシを目にした消費者は、カラフルなチラシのデザインに目が止まります。

これが【Attention = 注意】です。

次に、チラシの内容に目がいきます。

週末に、自分好みのセーターが安売りしているらしい。

よさそうな商品だ。

そう消費者に興味を持たせることが、【Interest = 関心】です。

しかし、消費者が衣服にかけられる金額には限りがあります。

他の商品を差し置いて、これが欲しい!と消費者に思わせることが【Desire = 欲求】です。

消費者は週末まで「セーターを買いたい」ということを記憶し【Memory = 記憶】、週末に小売店を訪れて商品を購買するに至る【Action = 行動】というわけです。

この流れを見て、「なんだ、AIDMAモデルで広告主が消費者に訴求できるのは“A”と“I”だけで、あとは消費者の気分次第じゃないか」と思った方もいるかもしれませんが、実はそうではありません。

各段階において、広告を出した小売チェーン側がとりうる手段がある、というのがAIDMAモデルの考え方です。

例えば【Desire = 欲求】でいえば、【Interest = 関心】を示した消費者に対して、欲求を高めてもらうためのコピーを広告に埋め込むことができます。

「昨年のセーターよりも保温性が上がりました」や「新繊維採用!もう毛玉で悩むことはありません」など、機能性をうたうのも良いでしょう。

インターネット販売を行うのも、【Action = 行動】のための有効な手段です。

実店舗に行く必要がないので、天候や交通状況などのファクターに左右されず、購買行動につなげることができます。

AIDMAモデルの登場から約80年。

AISAS(アイサス)は、2004年に電通の秋山隆平氏によって提唱された新しいマーケティング理論です。

【Attention = 注意】

【Interest = 関心】

までは同じですが、

【Search = 検索】

【Action = 行動】

【Share = 共有】

の消費者行動プロセスを踏み、購買行動の後に情報共有を行うのがこのモデルの特徴です。

2000年代に入り、私達の消費行動にインターネットは欠かせないものとなりました。

今まではテレビや雑誌に書いてあること=正しいことでしたが、大手通販サイトや個人のブログ・SNSにレビューや口コミが掲載されるようになると状況は一変。

消費者の何割かはマスコミ発信よりも、リアルな個人が発する情報を信頼して、購買の判断をするようになったのです。

インターネットで複数人の口コミを確認【Search = 検索】してから商品を購入するのが、現代では当たり前になりつつあります。

ここで一つ問題が起こります。

AISASモデルの最初の段階、【Attention = 注意】の部分が、だんだん機能しなくなってきたのです。

テレビ視聴率の低調、雑誌の部数減少などでマスメディア広告の影響力が低下し、さらにインターネットの登場でメディアが多様化しました。

チャネルが多様化し情報が溢れた結果、広告を打っても目に止まりにくくなってしまったのです。

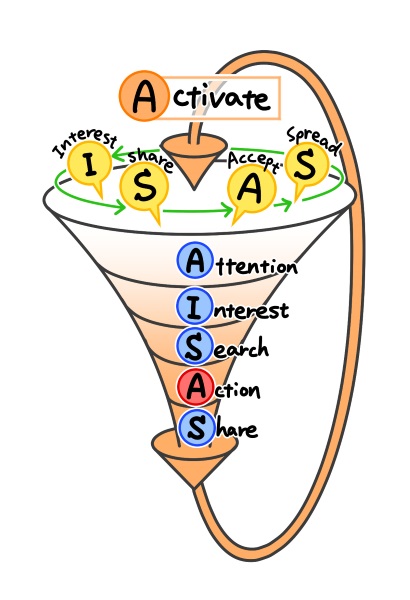

そこで、電通が2015年に編み出した新モデルがDual AISAS(デュアル アイサス)モデルです。

従来のAISASモデルを縦軸に、横軸に新定義のAISASを配置した2次元モデルになります。

横軸のAISASはそれぞれ、

【Activate = 起動】

【Interest = 関心】

【Share = 共有】

【Accept = 共鳴】

【Spread = 拡散】

になります。

ポイントは、横軸の出発点を【Attention = 注意】とするのではなく、【Activate = 起動】としている点です。

縦軸のAISASは消費者が購買してくれることをゴールにしていますが、横軸のAISASは、「これいいよね!」と共感してくれる人の数を増やし、拡散されることをゴールにしています。

Dual AISASモデルの肝は、興味関心を示す消費者の数を増やすことで、広告だけではアプローチできなくなった消費者に、共感を通じて購買行動に結びつけることにあります。

Dual AISASモデルの登場は、消費者に共感してもらうことの重要性が増していることを意味しています。

SNSやYouTubeでインフルエンサーが登場し、彼らに影響力があるのも、消費者が共感しやすいからでしょう。

消費者行動が複雑化・多様化していく中で、消費者へのアプローチも、従来型の消費者行動プロセス AIDMAやSNS普及後に登場したAISAS 、その後生まれたDual AISASといったマーケティング理論に基づき時代に合わせて変えていく必要があります。

購入決定プロセスを細分化しながら、マーケティング手法を見直す機会を作るのも良いかもしれませんね。

■参考文献

ロジカルシンキングのノウハウ・ドゥハウ (PHP文庫) | HRインスティテュート, 野口吉昭著

いまどきの消費者行動の実態は、AISAS から DUAL AISAS へモデルチェンジしている | Unyoo.jp

“Dual AISAS”で考える、もっと売るための戦略。 | ウェブ電通報

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー と 利用規約 が適用されます。

Copyright © 販促の大学で広告・マーケティング・経営を学ぶ All rights reserved.

powered by 地域新聞社