販促の大学(詳しいプロフィールを見る)

販促の大学の最新記事 (記事一覧を見る)

- 【業界研究】美容(エステ・ネイル・コスメ)業界のトレンド情報 〜2026年調査版〜 - 2026年1月21日

- なぜこのスクールが選ばれるのか?集客につながる人気の理由をご紹介 - 2025年12月15日

- 経営に役に立つ資格とは?おすすめ資格をご紹介 - 2025年12月5日

前回好評だったニッチデータ対決。

今回は北関東3県のライバル対決です。茨城県・栃木県・群馬県は、ブランド総合研究所の「都道府県別地域魅力度ランキング」でワースト3、なんてことを各メディアが報じています。ネタとしては確かに面白いですね。

しかし北関東は世界遺産や文化的遺産、自然の景観、温泉やスキー場をはじめとしたリゾート地等、魅力あふれるスポットの宝庫です。そしてまだまだ隠れた魅力がたくさんありそうです。都道府県番号では茨城県が「8」栃木県が「9」群馬県が「10」ということもあり、本コラムではその順番で表記します。

今回は、北関東3県のソウルフード対決をしてみました。気軽な気持ちでお読みください。

【目次】

1.ソウルフードで対決! 第1ラウンド ラーメン店対決!

2.第2ラウンド うどん店対決!

3.ハーフタイム

4.第3ラウンド 納豆対決!

5.番外編 餃子対決!

6.まとめ

まずは日本のソウルフードとも言ってもよい、ラーメン対決。茨城県の水戸藩ラーメン、栃木県の佐野ラーメン、群馬県の藤岡ラーメンなど、各地でご当地ラーメンが人気を博しています。

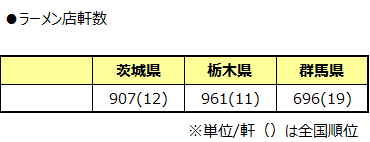

ラーメン店の軒数では栃木県が961軒で一歩リード(全国第11位)。茨城県が僅差の907軒(同12位)で続きます。群馬県は696軒(同19位)です。ちなみに全国第1位は東京都の3,296軒。これは納得ですね。

でも各県、人口総数が異なります。

ということで、人口10万人当たりのラーメン店の軒数を調べると……。

ここでも栃木県がトップの48.67軒。しかも全国第2位!(全国1位は山形県)。群馬県が躍進の35.27軒で12位という結果になりました。茨城県は31.08軒で18位。結果は僅差!

※人気店ランキングではありません!

データ出典:タウンページ

店舗数は2017年5月現在、人口は2017年

うどんも日本の国民食といっても過言ではありません。毎年うどんサミットが開催され、にぎわいを見せています。

2017年は埼玉県熊谷市で開催、茨城県からは塩ホルモンうどん、群馬県からは水沢うどん、上州牛の肉釜玉うどん、キムトマ焼うどんがエントリー(栃木県はなし)。名前だけで美味しそうですね。

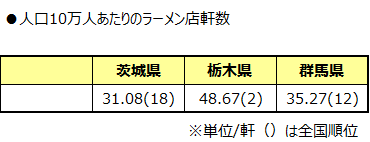

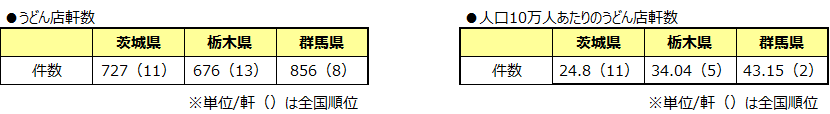

軒数では群馬県856軒(全国第8位)、茨城県727軒(同11位)、栃木県676軒(同13位)。軒数全国第1位はやはり東京都!(2,901軒)

また人口10万人あたりの軒数では群馬県43.15軒(全国2位!!!)、栃木県34.04軒(同5位!!)、茨城県24.88軒(同11位!)と3県とも上位にランクインしています。人口10万人あたりのうどん店軒数の第1位は……やはり香川県の63.96軒。さすが“うどん県”、ダントツの結果です。

それにしても群馬県の第2位はすごいですね。水沢うどんやひもかわうどんなど、全国的にも有名なうどんがあることが、この結果につながったのでしょう。

※人気店ランキングではありません!

データ出典:タウンページ

最終ラウンドに行く前に、ハーフタイムショー。茨城県、栃木県、群馬県の全国第1位を調べてみました。()は調査年、※はデータ出典です。

まずは茨城県。全国第1位の項目は

① ビール生産量(2016年)※国税庁統計情報

② 栗生産量(2014年)※農林水産省作況調査

③ さば漁獲量(2016年)※海面漁業生産統計調査など。

次に栃木県。全国第1位の項目は

① ゴルフ場数※人口10万人あたり(2014年)※経済センサス-基礎調査

② イチゴ収穫量(2016年)※農林水産省作況調査

③ すし外食費用(2016年)※総務省統計局家計調査など。

最後に群馬県。全国第1位の項目は

① 自動車保有台数(2017年)※自動車検査登録情報協会

② キャベツ出荷量(2016年)※農林水産省作況調査

③ 行政書士数※人口10万人あたり(2016年)※日本行政書士会連合会など。

調べると各県にはまだまだ全国1位がありそうです。

ソウルフード対決もいよいよ最終ラウンド。これまではラーメンで栃木県、うどんで群馬県に軍配が上がってきました。第3ラウンドのソウルフードは…、そう、納豆!ここは茨城県に頑張ってもらいましょう(笑)。

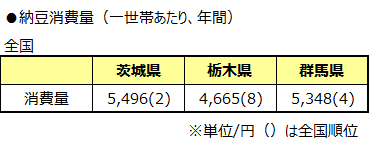

一世帯当たりの年間消費量を金額換算しています。予想通り、茨城県が3県の中ではトップとなりました。一世帯あたり5,496円(全国第2位!!!)。群馬県が5,348円(同4位!!)、栃木県が4,665円(同8位!)と3県ともベスト10にランクイン。

ちなみに第1位は福島県の5,606円。筆者は先入観で茨城県が全国1位と思っていたのですが、少し意外な結果となりました。福島県のみなさん、ごめんなさい。

データ出典:※総務省統計局家計調査(2016)

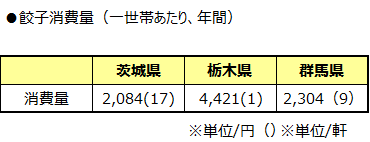

納豆を調べていたら餃子も気になってしまい調べてみました。

ニュース等で栃木県か静岡県か、といった話題を目にしたことがありますが、2016年の調査では栃木県が全国第1位でした(静岡県は3,491円で第2位)。栃木県は宇都宮餃子が全国的にも有名ですね。ラーメン店舗数も上位でした。ラーメンと餃子、ゴールデンコンビですから、この結果も納得です。それとビール!……これは茨城県でしたね(笑)。

データ出典:※総務省統計局家計調査(2016)

ソウルフードのデータ対決、いかがでしたでしょうか。

北関東3県は比較されることも多く、お互いライバル意識の強い県ですが、各ランキングを見るとけっこう似た傾向もあることが分かります。海がある、ないという違いはありますが、県民性にも似ている部分があるのかもしれません。また機会があればニッチデータ対決、調べてみたいと思います。

データ参考:都道府県別統計とランキングで見る県民性

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー と 利用規約 が適用されます。

Copyright © 販促の大学で広告・マーケティング・経営を学ぶ All rights reserved.

powered by 地域新聞社