さまざまなメディアで目にすることが多い「埼玉県vs千葉県」。前回好評だったニッチデータ対決の続編です!

永遠のライバル、仁義なき戦い、なんていわれますが、とてもよく似た特徴が多くある埼玉県と千葉県。似た者同士、ケンカするほど仲が良い、といった関係かもしれません。

そんな両県を勉強とスポーツで比較してみることにしました。

ここでも意地と意地のぶつかり合いは必至!?前半戦の今回は勉強対決。みなさん、お気軽にお読みください。

【目次】

第1ラウンド 四年制大学進学率!

第2ラウンド 東京大学合格者数!

第3ラウンド 全国学力テスト正答率!

まとめ(ハーフタイム)

第1ラウンド 四年制大学進学率!

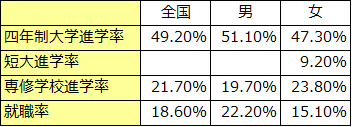

2016年3月に高校を卒業した生徒のうち、四年制大学に進学した生徒の割合を見てみましょう。まずは全国。

●卒業後の主な進路

全国平均で49.2%が四年制の大学に進学しています。その他、専修学校や就職といった進路になります。女性は短期大学への進学、という選択肢もありますね。

最も進学率が高いのは東京都で63.9%。以下京都府、神奈川県と続きます。

では埼玉県と千葉県を見てみましょう。

●4年生大学進学率

両県とも全国平均を上回る進学率ですね!

僅差ではありますが、ここでは埼玉県が少し上回りました。

埼玉県が先制!

データ出典:文部科学省学校基本調査

第2ラウンド 東京大学合格者数!

年によって変動があることも考えられるので、2014年から2018年まで5年間の東京大学合格者数(現役・浪人)を平均し、高校3年生の生徒数で割った数で算出しています。

5年間の東大合格者数は平均3,055人/年で高校3年生1,000人あたり2.86人。全国で最も合格者が多いのは東京都。高校3年生1000人あたり10.95人の合格者。東京の秀才が東京大学を目指すのは当然のことなのでしょう

それにしても東京の高校生100人に1人が東大に合格している計算になったのは驚きです。2位以下は奈良県、神奈川県、兵庫県と続きます。

では埼玉県と千葉県はどうでしょう?

●東京大学合格者数ランキング(年平均 2014~2018年)

2014~2018年の5年間で年平均を算出すると、埼玉県101.2人に対し千葉県は133.8人。高校3年生1000人あたり、埼玉県は1.761人(全国19位)、千葉県は2.7人(同8位)、という結果に。ここでは千葉県に軍配!

データ出典:週刊朝日

第3ラウンド 全国学力テスト正答率!

文部科学省の全国学力テストのランキング。小学6年生と中学3年生が対象。今回は2018年の公立小中学校実施全教科の正答率で見てみます。

全国学力テスト正答率の全国平均は61.7%。全国1位は石川県(66.8%)。

小学6年生だけを見ると全国平均は60.1%。全国1位は石川県(66.0%)。

中学3年生だけを見ると全国平均は63.3%。全国1位は福井県(67.8%)。

日本海側の小中学生は賢い子が多いのですね!

さて、埼玉県と千葉県はというと…。

●全国学力テスト正答率

小学6年生は埼玉県59.20%(全国36位)、千葉県59.40%(同32位)。ここでは僅差で千葉県の勝利。中学3年生は埼玉県62.60%(全国29位)、千葉県62.40%(同31位)。今度は僅差で埼玉県の勝利。なんと総合は60.90%で両県譲らずの結果になりました(全国34位)。両県とも全国平均からはやや低い正答率でした。ガンバレ!埼玉県!千葉県!

データ出典:全国学力・学習状況調査

まとめ(ハーフタイム)

前半戦の勉強対決、いかがでしたでしょうか。

ここでこれまでを振り返ってみましょう。

第1ラウンド 四年制大学進学率…埼玉県の勝ち

第2ラウンド 東京大学合格者数…千葉県の勝ち

第3ラウンド 全国学力テスト正答率

小学6年生…千葉県の勝ち

中学3年生…埼玉県の勝ち

総合…引き分け

なんと2勝2敗1分と両県互角の戦いを演じました。

さて次回、後半戦はスポーツ対決。

プロスポーツもアマチュアスポーツも盛んな両県。

筆者もどんなデータで比較しようか思案中。どんな結果になるのか、楽しみにしていてください。