小出卓也(詳しいプロフィールを見る)

小出卓也の最新記事 (記事一覧を見る)

- 【コロナ対策】中小企業への支援策 ~資金繰り・融資について - 2020年4月23日

- いざという時のために知っておきたい、大規模災害時の中小企業への支援策 - 2019年11月14日

- 災害に備える ~中小企業強靭化法について~ - 2019年10月23日

私は、「一枚の写真の自分史」という活動に取り組んでいます。

これは、思い出の写真を一枚ずつ持って同世代の者同士が集まり、その思い出について語り合う、というものです。主にお年寄りを対象に、時には親子でお集まりいただいて開催するのですが、いつも話に花が咲いて、楽しい会になります。

このことの効用については後で述べるとして、皆さまは「自分史」という言葉をご存じでしょうか。

【目次】

1.「自分史」とは

2.自分史で自分の価値観を整理しよう

3.自分史年表の作成手法

4.パーソナルブランディングを確立しよう

5.「一枚の写真の自分史」

「自分史」という言葉は、歴史学者の色川大吉が1975年に出版した著書『ある昭和史』の副題に「自分史の試み」とつけたのが始まりとされています(写真1参照)。

色川氏は、自分史について以下のように書いています。

歴史の枠組みがどんなに明快に描けたとしても、その中に生きた人間の中身がおろそかにされているようでは、専門家のひとりよがりとしてみなされよう。(中略)たしかに同時代史はあまりにも近すぎて、歴史として熟れていない。それにもかかわらず、もっと書かれねばならないものだし、今こそめいめいが”自分史”として書かねばならないものだと思う。

人は誰しも歴史をもっている。どんな街の片隅の陋巷に住む「庶民」といわれる者でも、その人なりの歴史をもっている。それはささやかなものであるかもしれない。誰にも顧みられず、ただ時の流れに消え去るものであるかもしれない。しかしその人なりの歴史、個人史は当人にとってかけがいの無い”生きた証し”であり、無限の思い出を秘めた喜怒哀楽の足跡なのである。この足跡を軽んずる資格をもつ人間など、誰一人存在しない。

ごく普通の市井の人の、誠実に生きた生涯の中に、真実というか、大切なものが含まれている、ということですね。

自らの生きざまを、時代背景や社会、友人等との関わりを通して捉えたものを文章にまとめ、自らの生い立ちを書物にするという取り組みを、多くの有名無名の方が行ってきました。自分が生きてきた証を何らかの形で後世に残したいという気持ちは、誰にでもあるものなのでしょう。

しかし、多くの自分史が残されているとはいっても、この世に生を受けた人の数に比べれば、その数はわずかなものです。書物に残すとなると、執筆に要する膨大な時間と、案外ばかにならない出版の費用等が障害となるのでしょう。

私は「自分史とは自らの生い立ちについて振り返り、その時代背景(世相)や社会、家族や友人との交流関係で捉えること」であると考えています。必ずしも立派な書物を著す必要はないわけです。現在では、写真をメインで使うものや電子データ化するものなど、さまざまな手法が使われています。

先日、ある交流会で若い女性起業家のプレゼンテーションを聴く機会がありました。

その方は「モノづくりのスタートアップの方が自分の商品の試作品を作るために利用するレンタル工房」とでもいうべきものを秋葉原で経営されています。

発表の内容は、機械好きの父親に手を引かれて秋葉原のパーツ専門店街を歩いた幼児期の思い出に始まり、友人との交流やアルバイトの経験を通じて、秋葉原とモノづくりが自らの人生の中心にあり、それ故、自分は今の取組みを継続することの必然性を再確認した、というものでした。

この方はまさに自分史を語られたのですね。

人生の岐路にさしかかったときに、それまでの自らの人生を振り返り、自分が大切にしてきた信条や人間関係等について再確認することは、それからの人生の方向を定めるにあたって有意義であると考えられます。人生において、その人なりに筋の通った価値観に基づき行動することは重要です。

よしんば、今までの方向性を修正する必要が生じた場合でも、そのような内省に基づく気持ちの整理がついた上で心機一転して進むのと、そうでないのとでは、大きく違います。自分なりの気持ちの整理がついていれば、その後に迷うことは少ないと思います。

私自身、今の行政書士としての信条は、開業した時に降って湧いたように生まれたものではなく、少なくとも社会人になって以来、営々として積み上げてきた自分なりの価値観の延長として存在しており、それ故に必然性のあるものであると常々感じています。まあ、この話は今回の本筋からは外れますので、これ以上は触れませんが…。

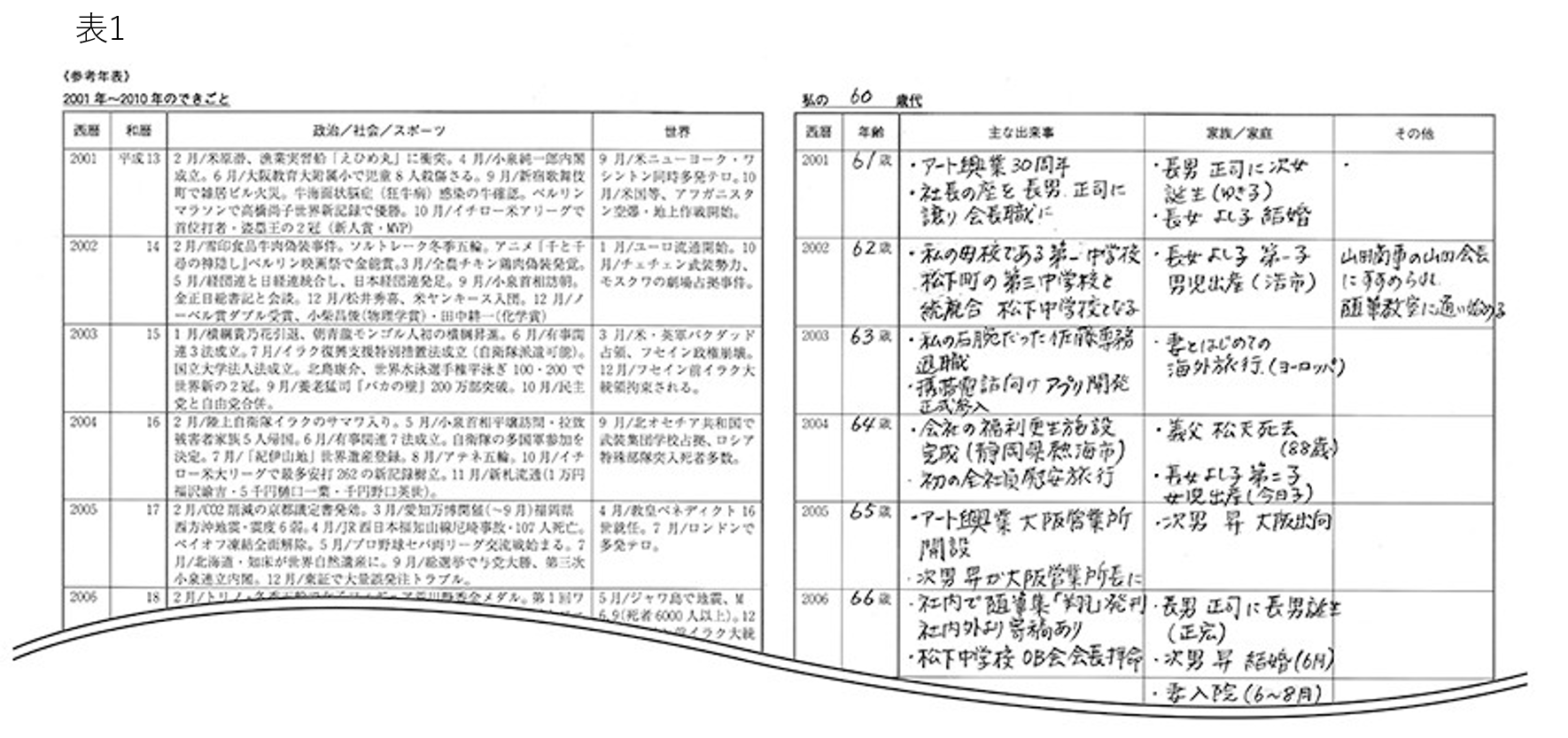

では、どのような手法でやるのがいいのか、ここではより簡便な方法として「自分史年表」をご紹介します。

自分史年表…まさに文字通り、自分の生い立ちに関する年表です。

縦軸に年とその年の自分の年齢を記して、それに対応する自分に関する出来事を書き込んでいきます。

その時に、自分のことだけではなく、世の中の動きであるとか、交友関係者の動きであるとか、自分を巡る環境の変化についても記載しておくとよいでしょう。

これを書くための様式は、さまざまなものがネット上でも探し出すことができます。年単位で記入するものもありますが、私は5年単位くらいがよいのではないかと考えています(表1参照)。

一通り書けたら、一度俯瞰してみてください。

そして気が付いたことや思い出したことなど、あるいは湧き出てくる感情等について、書き足してください。これは出来事欄とは別に、あらかじめ欄を作っておかれるのがいいかと思います。

この作業の過程で、自分の人生の転機や価値観の変化に気づいたり、あるいは自分の人生に一貫している考え方や行動様式について気づくこともあるかもしれません。その結果、自分が大事にしたいと考えることについての、ある種の確信のようなものが感じられてくるのではないでしょうか。

このことは、これから先の人生の選択において道標になるものと思います。

このように、自分の半生の棚卸を行い、そのことを踏まえて自分の今後の生き方を見つめることは、見方を変えれば、USP(自らの強み)を見出す行為に他ならないと言えます。USPを意識してPRすることで競合と差別化できれば、ビジネスにも有益です。

上記の取り組みは、まさにパーソナルブランディングについての取り組みであることにお気づきになると思います。

つまり自分史は、ビジネスにおいても有効だといえるのです。

さて、冒頭で触れた「一枚の写真の自分史」の話です。

今、私がやっていることは、例えばデイサービス等にお邪魔して、利用される皆さまに思い出の写真を一枚ずつお持ちいただき、思い出を語っていただきます。同年代の方が多いので、それぞれの思い出話に触発されて、楽しく会話が進みます。普段、あまりお話をされない方が、昔のことを思い出して語ってくださったり、戦中戦後の苦しかった時代のことを、懐かしく話されたりしています。

ひとつ例をお示ししますね。写真2をご覧ください。

ただし、個人情報やご本人の著作権というと大げさですが、プライベートなことも出てきますので、内容は一部変えてあります。

この方がお話しになられたことを文章にして、写真をつけてさしあげたものです。

一見たわいない話題のように思えます。しかし、読むと早くに亡くなられたお父さまのことが、親しみをこめて語られています。また、近所の子どもたちとの交友についても触れられています。ゲートルなんて、時代を感じさせてくれる言葉も出てきて、それが情景の現実感を増しています。

すばらしい思い出だと私には感じられます。

なぜ、私がこのようなことをしているのか。私は皆さまにリーフをお持ち帰りいただいて、今一度ご家族にその話を語っていただきたいと思うのです。この話を聞く子どもや孫は、おばあさんに共感の気持ちや信頼の気持ちを抱くのではないでしょうか。

家族のつながり、使い古された言葉ですが、「絆」あるいは「信頼」が、その家族の生活を豊かにすると私は信じています。その結果、世代を越えた信頼感が醸成され、それが家族の生活の安定につながると思うのです。

そのために、取り組んでいます。

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー と 利用規約 が適用されます。

Copyright © 販促の大学で広告・マーケティング・経営を学ぶ All rights reserved.

powered by 地域新聞社