長谷川和也(詳しいプロフィールを見る)

長谷川和也の最新記事 (記事一覧を見る)

- 今年こそ補助金を活用しよう!『小規模持続化補助金』活用準備 - 2020年4月16日

- いますぐ始めよう!Googleビジネスプロフィール - 2020年2月26日

- ランディングページを作ってみよう - 2020年1月24日

小さな会社やお店だからこそ使える補助金があることをご存じでしょうか?

販路開拓を目的に、チラシや看板、ホームページやアプリを制作すると、費用が発生します。その費用に対して国が補助してくれる『小規模事業者持続化補助金』、略して『持続化補助金』という制度があります。この補助金を使って、毎年多くの小規模事業者が販路開拓をし、業績を伸ばしています。

今回は小規模事業者や個人事業主にとって販路開拓の強力な助っ人となる『持続化補助金』についてお伝えします。

【目次】

1.持続化補助金とは?

2.2019年の採択結果から見える傾向

3.補助金を活用できるおすすめパターンTOP3

4.申請準備のポイント

5.まとめ

『小規模事業者持続化補助金』、略して『持続化補助金』とは、小規模事業者が商工会議所などの地元事業支援組織の助言を受けて経営計画を作成し、それに沿って販路開拓に取り組む費用の2/3を補助してもらう補助金制度です。補助上限額は50万円です。

補助対象となっている“小規模事業者”とは、

・非商業・サービス業・・・常時使用の従業員が20人以下

・商業・サービス業・・・常時使用の従業員が5人以下

と定義されています。

また、事業実態があることが重要で、税務署に開業届を提出していることと、税滞納が無いことも申請条件に含まれます。

補助申請を行うには、決められた手順で適切な経営計画を作成する必要があります。経営計画作成に慣れていない事業者は、商工会議所・商工会・産業振興支援センター・役所などの事業支援組織から助言を受けながら作成することができます。できるだけ早い段階で地元の支援組織に助言を仰ぐためのコンタクトを取ることをおすすめします。

また、経営計画を作成する上で、この補助金制度の目的や趣旨を把握することが重要です。中小企業庁が公開している中小企業対策関連予算内の「地域・中小企業・小規模事業者関係」予算案で詳しい内容を確認できます。

今回の中小企業庁予算案に明記されている

・事業承継・再編・創業などによる新陳代謝の促進

・生産性向上・デジタル化

・地域の稼ぐ力の強化・インバウンドの拡大

・経営の下支え、事業環境の整備

・災害からの復旧・復興、強靭化

といった目的や趣旨に沿った経営課題を解決するための施策を行い、その費用について補助を受けましょう。

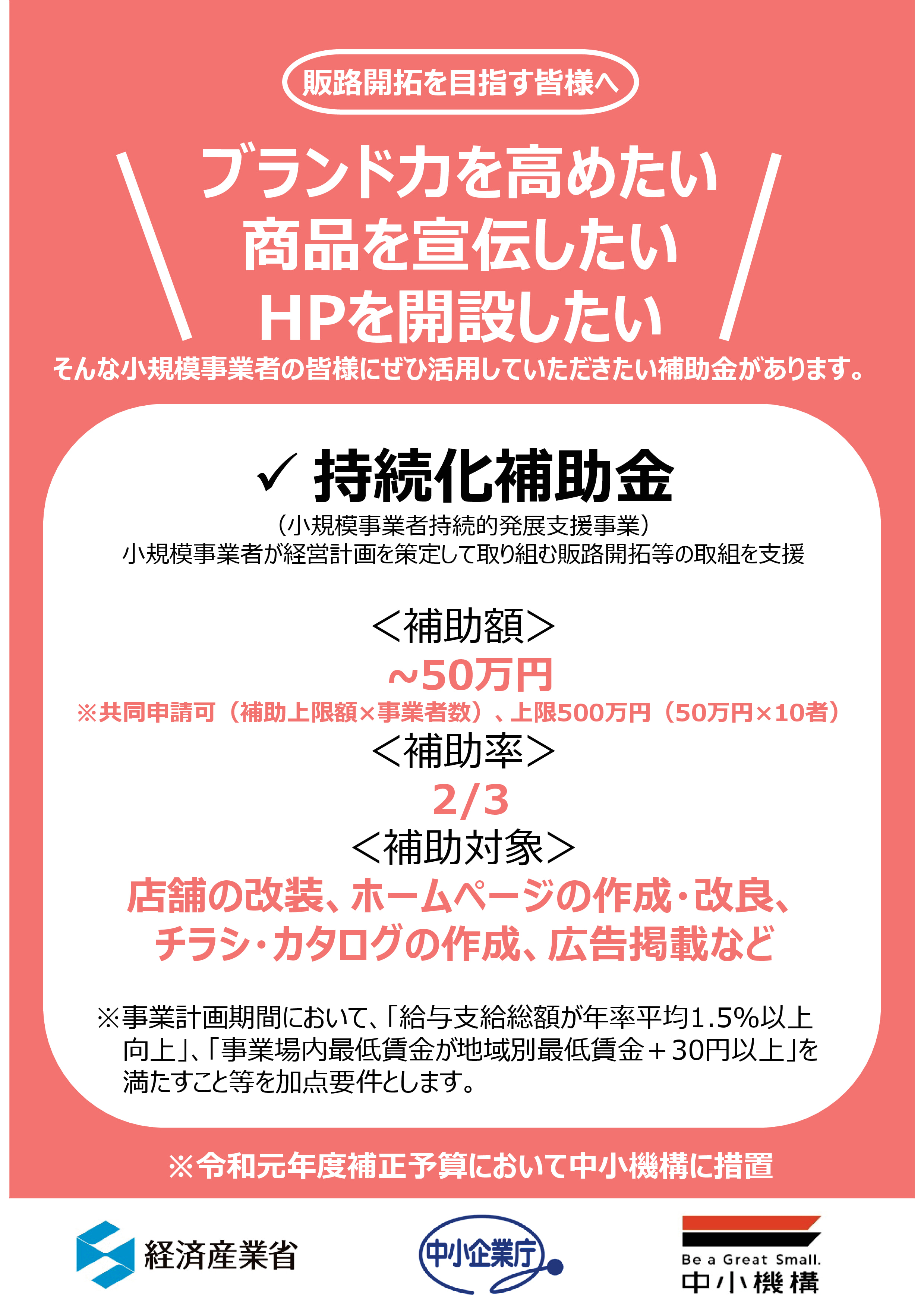

2019年12月に経済産業省が補正予算を発表した後、中小企業庁が随時補助金内容を分かりやすくまとめて発信しています。例えば、下記のようなチラシを制作して、認知度を高めようとしています。

公募に関しては、中小企業庁や事業支援組織から重要な情報が発信されます。持続化補助金にご興味のある方は、常にアンテナを張っておくと良いでしょう。アンテナの張り方はいろいろあります。

・関係省庁のメルマガに登録して、随時情報を確認する。

経済産業省:https://www.meti.go.jp/mailservices/

中小企業庁:https://mail-news.smrj.go.jp/

・中小企業庁や事業支援組織のホームページにアクセスして、こまめに新しい発表がないかチェックをする。

中小企業庁の補助金公募案内ページ:https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/koubo/

・補助金についての専門家と日常的にコミュニケーションを図ったり、メルマガに登録したりするなど、情報共有できる関係を作る。

では、今までどのような事業者が採択されたのでしょうか?公開されている平成30年度第2次補正予算「小規模事業者持続化補助金」の採択者を調査しましたので、次章でご紹介します。

全採択結果のうち、商工会議所地区分と商工会地区分については、中小企業庁のホームページに公開されており、確認することができます。

・平成30年度第2次補正予算日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金 採択者一覧

・平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金(商工会地区)1次締切分 採択者一覧

・平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金(商工会地区) 2次締切分 採択者一覧

この一覧データからは以下の内容が分かります。

・都道府県名

・会社名(個人事業者名)

・法人番号(個人事業者はブランク)

・補助事業の事業名称

これらのデータを基にして、商工会議所地区分と商工会地区分の採択数を合計した結果は、全国で29,693件でした。そのうち関東は採択数6,635件と、全国の2割強を占めています。

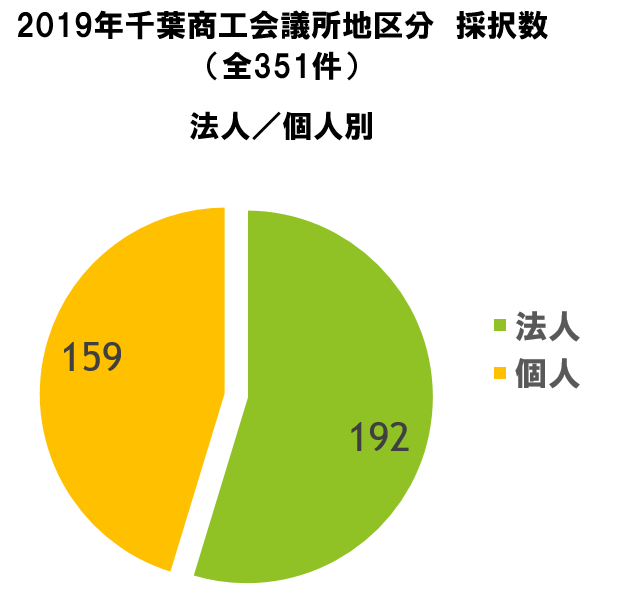

さらに千葉県内の商工会議所地区分について、どのような事業者がどのように申請し採択されたのかを掘り下げてみます。千葉県内の商工会議所地区分の採択数は351件でした。そのうち法人は192件、個人事業は159件といった結果で、あまり法人/個人での偏りは無いようです。

業種・業態で分類してみると下記のようになります。

|

事業者の種別 |

件数 |

|

店舗型商業事業者

(医療関係者を含む)

|

114 |

|

無店舗型商業事業者

(技術技能を主とし、店舗を構えない事業者を含む)

|

108 |

|

士業・教育事業者

|

28 |

|

製造・建築・不動産事業者

|

88 |

|

農林水産事業者

|

11 |

|

福祉関係事業者

|

5 |

(gTOMO調べ)

この結果から、消費者向け事業を営んでいる事業者の販路開拓に活用しやすい補助金であることが分かります。

次にどのような目的で申請していたのかを調べてみました。補助事業の事業名称を情報源として確認できる範囲で目的と件数をまとめています。

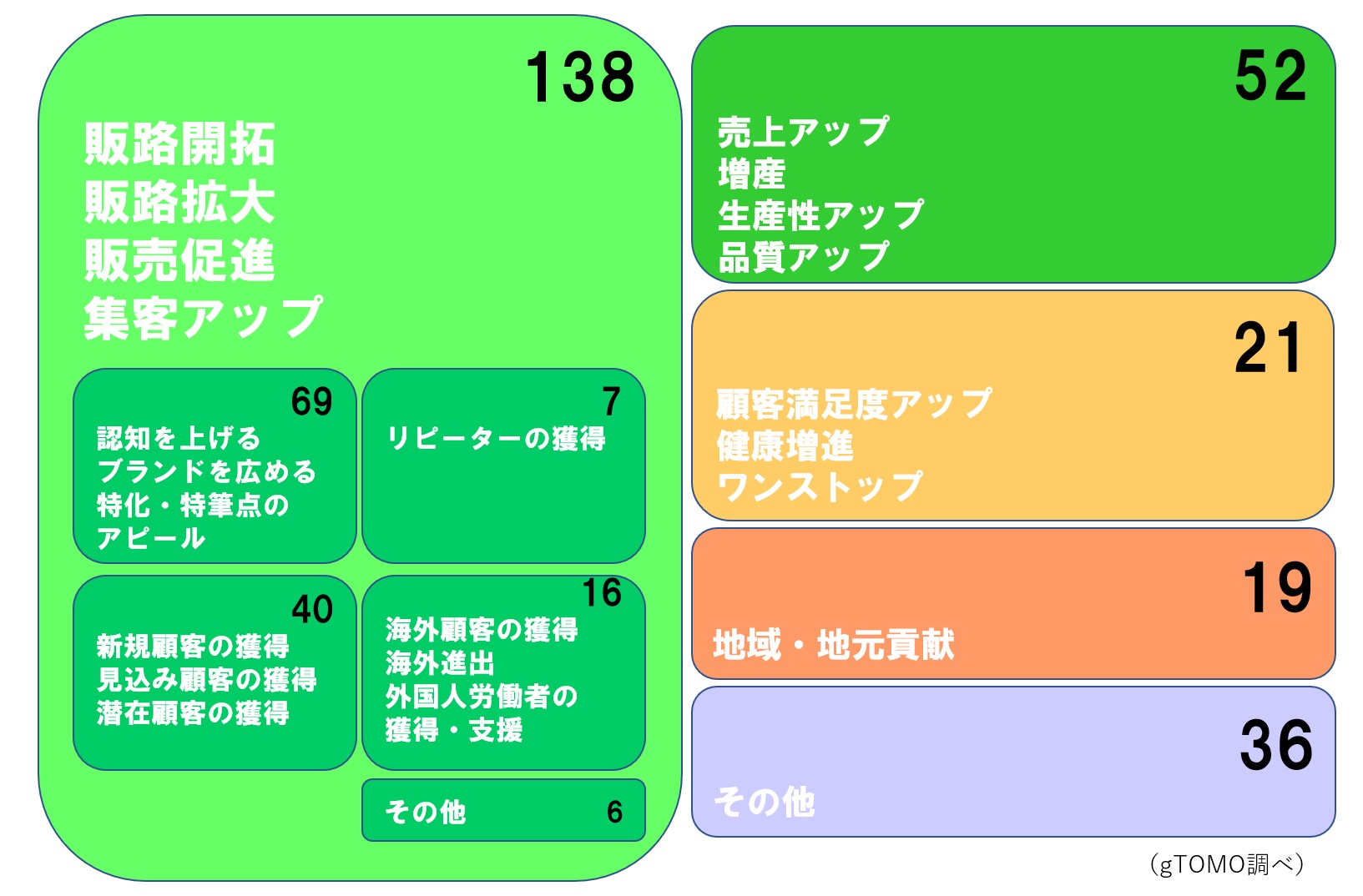

関係省庁が発表している補助金の目的や公募要領に従って、「販路開拓」「販路拡大」「販売促進」「集客アップ」と記載していた事業者が138件と最も多かったです。

その中でも、販路開拓を掘り下げて「認知を上げる」「ブランドを広める」「特化した点や特筆すべき点をアピールする」と記載しているケースが目立ちました。消費者獲得フェーズの一部に絞った「新規顧客の獲得」「見込み顧客の獲得」「潜在顧客の獲得」、また「リピーターの獲得」という事業者もありました。さらに海外を意識して「海外顧客の獲得」「海外進出」「外国人労働者の獲得・支援」も見受けられました。

経営フェーズによって「売上アップ」「増産」「生産性アップ」「品質アップ」や「顧客満足度アップ」「健康増進」「ワンストップ」に注力したケースもありました。また「地域の活性化のために」「地元や地元産とともに」「地元に貢献したい」という想いを果たそうとしている事業者もありました。

これらの目的をさらに複数組み合わせることによって、より分かりやすい取り組みであることを主張することができます。

一方事業名称だけでは目的が判断できなかった事業者も一定数ありました。審査の初期の段階で有利に進めるためにも、事業名称にはきちんと目的を記載した方が良いでしょう。

持続化補助金の目的や趣旨に沿った事業者の申請が採択されるのですが、特におすすめのパターンを3点ピックアップします。

◆パターン1:販路拡大したい商材がある

・対象顧客を明確にしている

・ 目的を明確にしている

・ 複数の施策に適用するのも良い

・ 現実的な事業計画を作成している

・ 申請要件を満たした事業計画を作成している

◆パターン2:増強したいお店の設備がある

・設備増強で顧客や事業者に明確なメリットがある

・ 設備増強の目的を明確にしている

・ 設備増強と共に、販路開拓の施策を実施するのも良い

・ 現実的な事業計画を作成している

・ 申請要件を満たした事業計画を作成している

◆パターン3 : 増強したい製造現場の設備がある

・設備増強で顧客や事業者に明確なメリットがある

・設備増強の目的を明確にしている

・設備増強と共に、販路開拓の施策を実施するのも良い

・現実的な事業計画を作成している

・申請要件を満たした事業計画を作成している

持続化補助金がどのような制度か理解し、自身の事業の販路拡大や事業効率アップに活用できそうだと感じられたでしょうか?

上記の3パターン全てに共通するのは、現実的かつ要件を満たした事業計画を作成しているところです。その上で複数の書類で申請手続きをするのですが、慣れていない方には少しハードルが高く感じます。少しでもハードルを下げて活用していただけるように、次章では申請準備のポイントをご紹介します。

◆自身の事業は補助対象かどうかをチェックしましょう。

□ 所轄の税務署に事業登録を済ませている。

□ 税滞納が無い。

□ 「小規模事業者」の定義の範囲である。

□ 「補助対象外事業者」ではない。

◆補助申請の準備をしましょう。

□ 経営課題を明確にしている。

□ 補助対象経費区分を把握している。

□ 補助額上限と補助率を理解している。

□ 補助申請の目的を明確にしている。

□ 販路開拓したい商材を明確にしている。

□ 販路開拓したい対象顧客を明確にしている。

□ 販路開拓のための施策を明確にしている。

◆補助申請の手続きをしましょう。

□ 中小企業庁の補助金等公募案内サイトを把握している。

□ 所轄の商工会議所または商工会への連絡方法を知っている。

□ jGrants公式サイトを把握している。

□ GビズIDプライムのIDを取得済みである。

□ 事業計画書作成に特化した勉強の機会が必要である。

毎年多くの小規模事業者が販路開拓に『持続化補助金』を活用して、業績を伸ばしています。まずは申請し採択されなければなりませんが、そのためには理解と準備が必要です。

この制度は資金援助だけでなく事業計画を立てる支援にもなっています。小規模事業や個人事業の経営者のみなさんは積極的に『持続化補助金』を活用し、経営力アップを図ることをおすすめします。

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー と 利用規約 が適用されます。

Copyright © 販促の大学で広告・マーケティング・経営を学ぶ All rights reserved.

powered by 地域新聞社