1.広告デザインの基本

まずは、広告デザインの基本について触れておきましょう。

広告デザインの目的は、使用する場面によってさまざまですが、大きく捉えると自社の商品やサービスの強みや他者との違いを消費者にアッピールして潜在ニーズを刺激することでしょう。

また、広告デザインは、瞬時に消費者の興味を引くことが要求されます。

つまり分かりやすさが、広告デザインの原則となるわけです。

効果的な広告デザインは広告の目的が明確になっています。

商品やサービスをアッピールしたい層に対して、的確にアッピールできているかどうかがポイントです。

具体的には、自社が提案する商品やサービスの強み、オリジナリティー、競合他社の提案との違いや優位性などが最適に表現されている広告となります。

また、消費者は数えきれないほどの広告デザインを日常生活で目にしていますので、数ある広告の中から、目にとまるようなインパクトがあるデザインである必要があります。

自社の商品やサービスのターゲット層の消費者が興味を持ちそうなコピーやデザイン、色合いが求められるわけです。

消費者の目にとまりやすい広告の考え方のひとつに、消費者に訴えかけるメッセージを一つに絞って強力にアッピールする方法があります。

広告デザインは、瞬時に消費者の興味を引くことが要求されますので、あまりごちゃごちゃとした内容ですと、スルーされてしまう可能性があるわけです。

広告デザインを考えるときには、現在市場でみられる実際の広告を分析することが重要です。

消費者に求められる今の時代に合った広告デザインを考えていく必要があるからです。

広告デザインでは、使用する写真や画像、キャッチコピーの言い回しも重要です。

スポーツジムでキックボクシングのプログラムを取り入れて女性をターゲットとして集客をするための広告で、広告デザインを変更して効果を上げた事例があります。

具体的には2つのポイントで広告デザインをイメージチェンジして集客アップに成功しています。

・広告デザインに使用している女性の写真を「強い視線でファイティングポーズをとる女性」から「笑顔でボクシングトレーニングを楽しんでいる女性」に変更して、女性でも楽しめるイメージをアッピール

・キャッチコピーの文言を「キックボクシング」から「キックボクササイズ」に変え、ソフトなイメージとトレーニングであることをアッピール

事例研究することで、広告デザインについて実践に活かせる情報をキャッチすることが可能となります。

※下記リンク先から広告効果を高めたデザインの成功事例が無料でダウンロードできます。

弊社クライアント様で、広告の写真・キャッチコピー・アピールポイント・色使い等の見せ方を変更し、効果が最大で10倍以上にもなった実例を公開しています。

【無料】広告効果を最大10倍以上!?に高めたデザイン劇的ビフォーアフター成功事例集

2.デザインはアートではない! 戦略と目的が必要

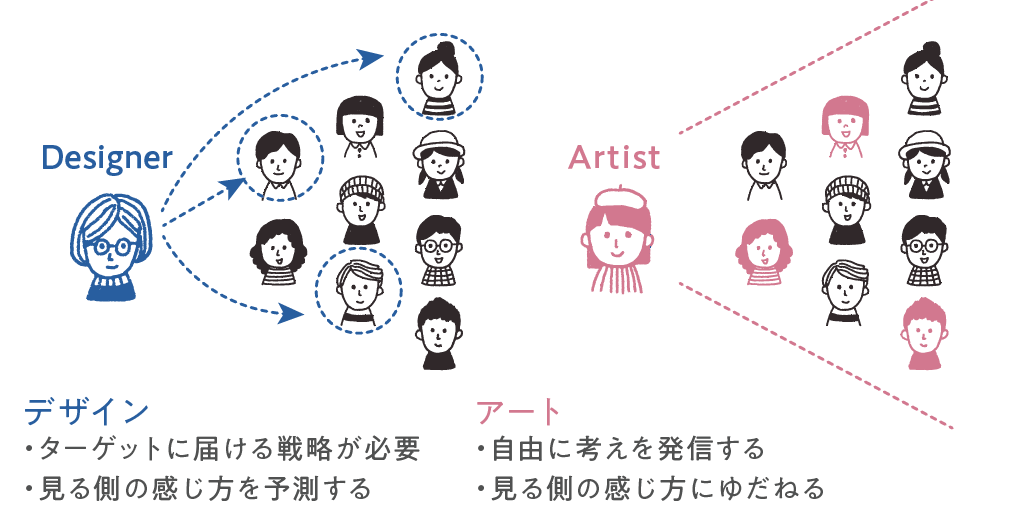

どちらも学ぶ場所が美術大学や専門学校であることから混同されやすい「デザイン」と「アート」ですが、この2つには根本的な違いがあります。

広辞苑(岩波書店)でデザインを調べると下記のように記載されています。

デザイン【design】

①下絵。素描。図案。

②意匠計画。製品の材質・機能および美的造形性などの諸要素と、技術・生産・消費面からの各種の要求を検討・

調整する総合的造形計画。「建築―」「衣服を―する」→インダストリアル‐デザイン→グラフィック‐デザイン

インダストリアルデザイン(工業デザイン)、グラフィックデザイン(平面デザイン)、建築デザイン…などデザインにもいろいろありますが、共通しているのは「技術・生産・消費面からの各種の要求と結びついている」ということです。そこには必ず誰かの要求が存在しているのです。

それに対し、アートは下記のように定義されています。(新明解国語辞典第5版 発行:三省堂より抜粋)

げいじゅつ【芸術】

一定の素材・様式を使って、社会の現実、理想とその矛盾や、人生の哀歓などを美的表現にまで高めて描き出す

人間の活動と、その作品。文学・絵画・彫刻・音楽・演劇など。

他者の要求にスポットが当たるデザインとは違い、アートの場合は作る側の人間の思想や活動にスポットが当たっています。誰かの欲求から生まれたものではなく、芸術家自身が体現したりメッセージを込めるもの、それがアートです。

このようにアートとデザインの間には明確に違いがあり、デザインにおいてはターゲットに届けるための戦略、見る側の感じ方を予測し、達成すべき目的を明確にしておくことが重要になります。

この「戦略・目的」に合った的確なデザインを選択する力が「デザインセンス」なのです。

では、デザインセンスのある人は具体的に何が他の人とは違うのでしょうか。

3.デザインセンス=引き出しの数

各ジャンルのセンスが良い人は、その分野についての引き出しをたくさん持っています。

洋服のセンスが良い人や家具のチョイスが上手い人は、好きこそ物の上手なれでたくさんの知識があり、

なんとなく選んでいるように見えても今までの経験などに基づいているのです。

デザインについても同じ事が言えます。

上のロゴは架空の高級飲食店です。

同じ物に対して、Aさん、Bさん、Cさんが感想を述べています。Cさんは、今までに書体の勉強をしたことがあるのでしょう。ロゴと店のイメージがマッチしていることにも気付いています。

このように一つのものを見ただけで、たくさんの情報を得られるのが引き出しの多い人なのです。

たとえば3つの要素でデザインを構成しようとした時でも、各要素の引き出しの数で完成のパターン数が全然違います。

引き出しの数が多いと「なんとなくかっこいい・かわいいから」という感覚的な理由でデザインをすることが少なくなります。この「なんとなく」はデザインにとって一番の敵で、そのように作ったものはコンセプトが安定せず、どんどん迷走していってしまいます。

もし何かを作る時に迷うことがあれば立ち止まって、コンセプトに沿っているのか、裏付けがしっかりあるのかを考えましょう。考え調査することが、後の引き出しの多さにつながっていくのです。

引き出しを増やすのに特別な訓練は必要ありません。時間をかければ誰でもセンスを磨くことができます。

今、自分にはセンスが無いと思っている人でも、センスのある人になれるのです。

4.引き出しの数を増やしたい人におすすめの方法

引き出しの数を増やすためには時間をかけることが大切ですが、現代人にはその時間がありません。ひたすら本を読んだり美術品を見たりと、がむしゃらに情報を詰め込むのは大変です。

そこで効率よくセンスを高めるための、5つの方法をご紹介します。

1. 調査段階で検索したものは蓄積しておく

グラフ一つとっても、いろいろなデザインがあります。ターゲットに合わせたテイストをたくさん蓄積していくことはとても大切です。

今はPinterestなど便利なアプリがあるので、気になった端から保存しておくことをおすすめします。

2. よいデザインの真似をしてみる

実際に手を動かす機会のある人は、自分がすごいと感じたものを真似してみましょう。

3. 集めた資料について誰かと話してみる

自分が集めたものについて人と共有してみましょう。

映画を見たあとに感想を語り合っていたら、違った視点からの意見を知ることができて面白かった、という経験はないでしょうか。それと同じように、新たな思考法を見つけられるかもしれません。

4. やりたいデザインに理由付けができているかを最初に考える

デザインの敵である「なんとなく」を先に潰しておく方法です。

何でそうしたのかをちゃんと説明できるようにしておかないと、デザインするときにもコンセプトが安定しません。

5. 何かを作る時はコンセプト・ターゲット・ストーリーを明確にする

想像力と妄想力はコンセプト作りに大いに役立ちます。

恥ずかしがらずにストーリーを考え、ターゲットの人物像を落とし込みましょう。

例:目のサプリに関する広告提案

コンセプト:健康意識が高い女性に向けたメッセージ広告

ターゲット:孫がいる60~80代の女性/健康に不安を抱えている

ストーリー:「孫の成長や幸せを見たい」という祖母。「いつまでも元気でいてほしい」と願う孫娘。

それぞれの目線からメッセージを送ります。ターゲットに直接語りかけない孫娘側からのメッセージは、「孫のためにもしっかり自分のケアをしなくては」という気持ちに結びつきます。

※さらに深掘りすればよりデザインに深みが出ます。

5.何だかダサい そう感じる理由とは

実際にデザインをしてみたら、デザイナーに依頼したものが上がってきたら、何だかダサい…

そんな時に役に立つちょっとしたコツをお伝えします。

よくある「ダサい」という感覚は、意味の無いちぐはぐさや未完成さを感じたときに感じるものです。基本を押さえておけばこれを回避できます。洋服のセオリーを知った上で「はずし」を作るのと同じですね。

具体的にNG例を使ってご説明しましょう。

1.色

2.メリハリ

3.伝えたいことはしぼる

4.余白

5.要素をそろえる

重要なのはこの5つです。これらを気にしながら要素を再構成してみます。

少しスッキリしましたね。

また、5項目のうち、特に色に関してはちぐはぐさが生まれやすい項目ですので、別途選択の仕方を紹介します。

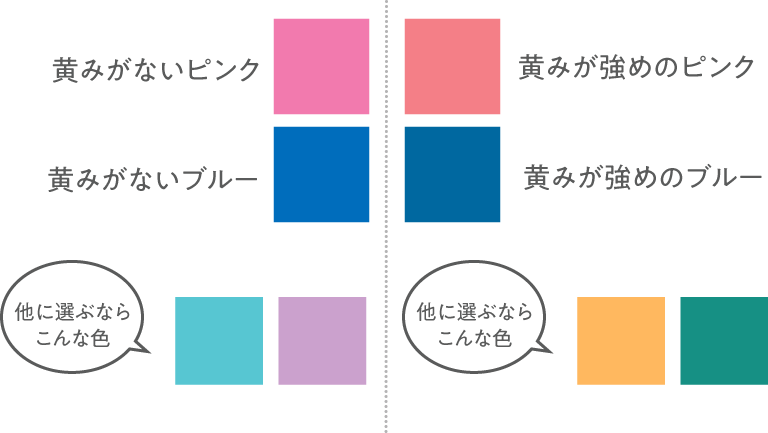

よく雑誌で特集されるパーソナルカラーをご存じでしょうか。

肌がイエロー系かブルー系かで似合う服や化粧品の色が違うという考え方ですが、これはデザインで色を選択する時にも同じことが言えます。

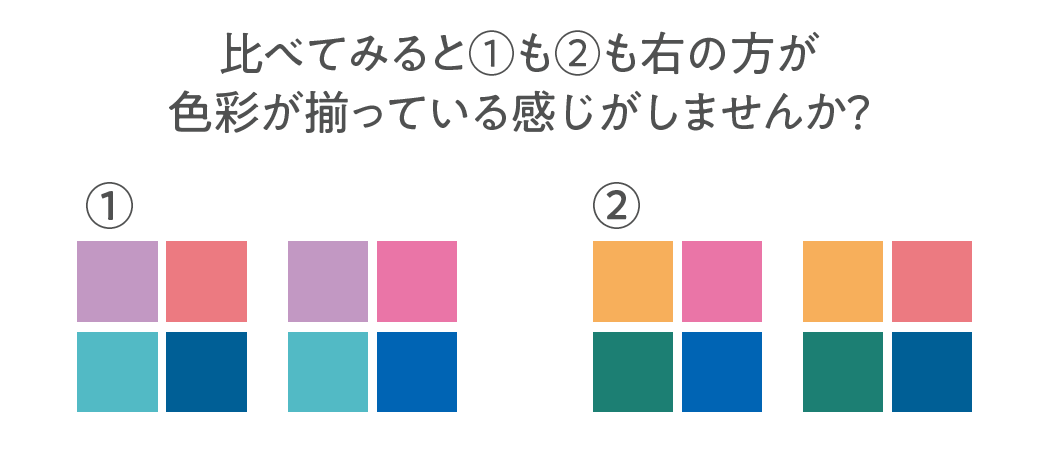

例えば、同じピンクでも青系のピンクと黄系のピンクが存在します。青みが強いのか、黄みが強めなのかを考えながら色を選択することができます。

トーンの揃った色を選択すると、デザイン全体に統一感が生まれます。

また、補色と類似色の関係も知っていると指標になります。

色のことだけを考えていてはダメですし、メリハリの事だけを考えていてもいけません。

「目立たせたいから赤い色!」というのはありがちな選択ですが、果たして一部分を赤くするだけで目立つのか。テキストの大小や余白でメリハリを出してみるなど、構成する要素のバランスよく見てみてください。

前提を知った上で考えることが大切です。完成度が高まれば、自然とダサさは無くなっていきます。

※下記リンク先から業種別広告事例を紹介しながら、広告の色やイメージについてまとめた無料資料ダウンロードできます。

【無料DL】読み手に伝わる!色の特徴を活かしたデザイン事例集

6.デザイン力を仕事に活かす

家を改装したければインテリアデザイナーの力を、広告を作りたければ広告デザイナーの力を借りる事が必要になります。良いデザインをするデザイナーは、バランスの良い能力を持っています。

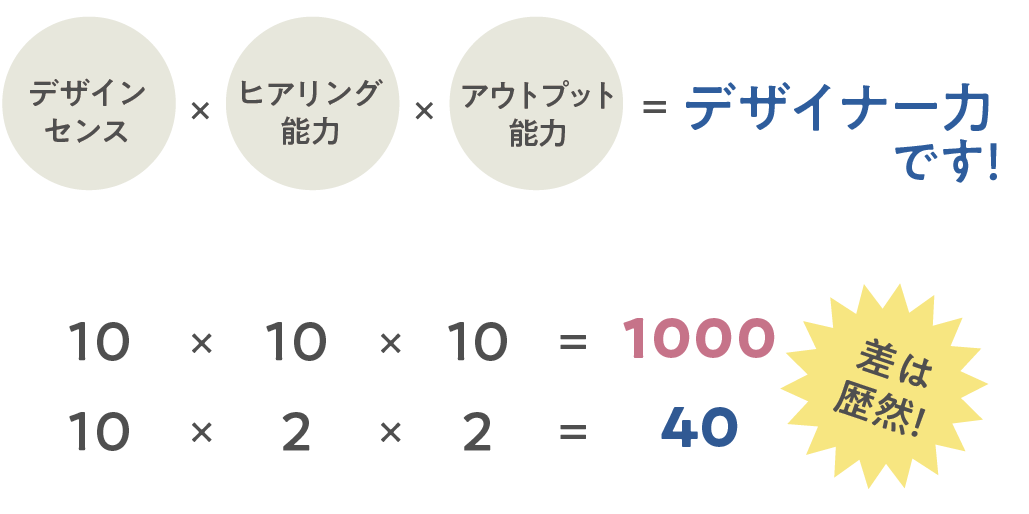

大まかに分けて下記の3つの能力です。

●デザインセンス:色・配置・形など、物作りに必要な知識に富み、目的に対して適切な選択ができる力

●ヒアリング能力:相手が重要視する部分や好みを含めた必要情報を聞き出す力

●アウトプット能力:相手が求めるものの本質を形にできる力

希望に沿った最良の選択ができ、提案できる力

デザインセンスだけが良くても、総合力が低ければ良いデザイナーとは言えません。各能力のどこに強みがあるかは、デザイナーによって様々。デザイナーに仕事を依頼するときは、傾聴力や提案力にも注目して、「自分の目的に合ったデザインをしてくれるか」「自分に足りない部分に強みがあるか」を見極めましょう。

自分で資料を作る時でも、センスはきっと発揮されます。楽しみながらどんどん知識を得て、デザインセンスを磨いていきましょう。